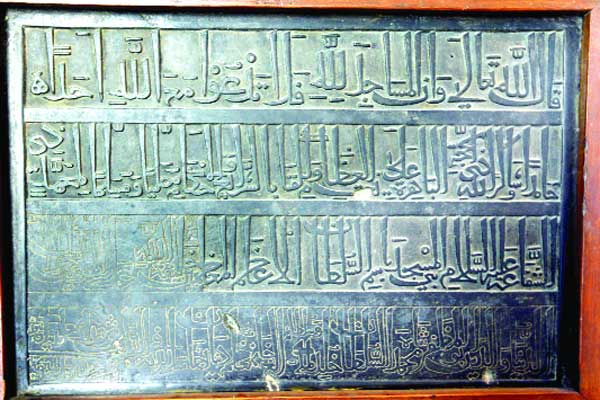

কালো পাথরের একটি শিলালিপি ১৯২৫ সাল থেকে রয়েছে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে। এতদিন জানা ছিল, এটি ঢাকার অদূরবর্তী কোনো এক মান্ড্রা মসজিদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু জানা ছিল না, কোথায় এই মান্ড্রা মসজিদ। অবশেষে ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির কর্মীরা খুঁজে পেয়েছেন মসজিদটি। তাদের দাবি, এটি মান্ড্রা নয়, মান্ডা মসজিদ। ঢাকার শিলালিপি ও প্রত্নতাত্তি্বক নিদর্শন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলাফল হয়তো নতুন করে ঢাকার ইতিহাস লিখতে বাধ্য করবে গবেষকদের। আমাদের এতদিনের জানা ইতিহাস বলছে, ঢাকার বয়স চারশ’ বছর। কিন্তু আজ থেকে আটাশি বছর আগে মান্ডা মসজিদ থেকে সংগ্রহ করা শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায়, মসজিদটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার ওই সময়টিকেই যদি ঢাকার বয়স নির্ধারণের মানদণ্ড ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও ঢাকার বয়স হবে ৫৮১ বছর। তবে ওই শিলালিপির অপর পিঠের বিষ্ণুমূর্তি বলছে অন্যকথা। বিষ্ণুমূর্তিটি যদি এখানকার হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে মান্ডা এলাকায় সেন আমলে নগরের পত্তন হয়েছিল। গবেষক ও পণ্ডিতদের মতে, বাংলায় তুর্কি অভিযানের পর আর কালো পাথরের মূর্তি তৈরি হয়নি। বারো শতকের শুরুতে বাংলায় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অভিযানের পর হিন্দুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মূর্তি পুকুরের পানিতে অথবা মাটির নিচে লুকিয়ে ফেলেন।

ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির মতে, ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস বিশেষত গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের উপাদানগুলো গবেষণায় উপেক্ষার শিকার হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজে সারাদেশে প্রত্নতাত্তি্বক খননকাজ পরিচালিত হলেও ঢাকা শহরে খননকাজ পরিচালনা থেকে বিরত আছেন প্রত্নতাত্তি্বকরা। লালবাগ দুর্গ ছাড়া আর কোথাও খননের কোনো উদ্যোগ নেই প্রত্নতত্ত্ব্ব অধিদপ্তরেরও।

ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, মান্ড্রা মসজিদটি কোথায়, এ অনুসন্ধান দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে বারবার শিলালিপিটি দেখেছেন। এই শিলালিপির কথা পড়েছেন ড. এ এইচ দানি ও ড. আবদুল করিমের বইয়ে।

ঢাকার শিলালিপি নিয়ে কাজ শুরু করার পর একদিন ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির তরুণ সরকার এসে জানালেন যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার ধারণা হয়েছে, মান্ড্রা আসলে হবে মান্ডা। আলোচ্য মসজিদটির অবস্থান মুগদা থানায়, মান্ডা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে, ১১১ জোড়া মসজিদ রোডে, উত্তর মান্ডার বড়পাড়ায়। স্থানীয়ভাবে মসজিদটি নান্দু বেপারী মসজিদ নামে পরিচিত।

তরুণ সরকার জানান, অনুসন্ধানে নেমে তারা জানতে পারলেন, মান্ডায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বড়পাড়ায় নান্দু বেপারী মসজিদ ও মোল্লাবাড়ি মসজিদ, মধ্যপাড়ায় জমিদারবাড়ি মসজিদ, টাকিপাড়ায় ছাতা মসজিদ অন্যতম। বড়পাড়ার নান্দু বেপারী মসজিদ ও মোল্লাবাড়ি মসজিদ দুটির অবস্থান পাশাপাশি। স্থানীয়ভাবে মসজিদ দুটি জোড়া মসজিদ নামেও পরিচিত। অধুনা বিলুপ্তপ্রায় দোলাই নদীর তীরে মান্ডার অবস্থান। সুলতানি ও মোগল আমলে দোলাই নদী ছিল ঢাকার অন্যতম প্রধান নৌপথ। মান্ডার দক্ষিণ দিকে যাত্রাবাড়ী ও কাজীরবাগ, পশ্চিম দিকে মানিকনগর, মুগদা, মদিনাবাগ ও আহমদবাগ, পশ্চিম-উত্তর দিকে সবুজবাগ, রাজারবাগ ও কদমতলী, উত্তর দিকে মাদারটেক, দক্ষিণগাঁও।

স্থানীয়দের মতে, মান্ডার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ নান্দু বেপারীর মসজিদ। ওই এলাকার বাসিন্দা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রমজুল হকের সঙ্গে আলাপে কমিটির কর্মীরা জানতে পারেন, আশির দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সাবেক সভাপতি ড. হাবিবা খাতুন বেশ কয়েকবার এ মসজিদ পরিদর্শন করেছিলেন। পরে তারা অধ্যাপক হাবিবা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তিনি তাদের জানান, তার ডক্টরাল থিসিসের জন্য মসজিদটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তখন মসজিদের স্থাপত্যশৈলী দেখে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন, এটি সুলতানি আমলের মসজিদ।

ড. হাবিবা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে প্রথমবার মান্ডা মসজিদ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। ততদিনে মসজিদটির গম্বুজ ছিল না। গম্বুজ ভেঙে পড়লেও তিনি মসজিদে সুলতানি আমলের আদি কাঠামোর অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলেন। হাবিবা খাতুন তার ডক্টরাল থিসিসেও মান্ডা মসজিদকে সুলতানি আমলের এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ঢাকার চারশ’ বছর উদযাপনকে ঘিরে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ঢাকা বিষয়ক ১৯টি বই প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ বইগুলোর প্রথম খণ্ড ‘রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল’ বইয়ে হাবিবা খাতুন লিখেছিলেন, ‘প্রাক মুঘল ঢাকা :লিপিতাত্তি্বক সাক্ষ্য’ শীর্ষক প্রবন্ধ। এটি ওই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধে হাবিবা খাতুন প্রাচীন ঢাকার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, চৌদ্দ শতকে ঢাকায় নগরায়ণ ঘটে এবং পনেরো শতকে এটি নগরী হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে হাবিবা খাতুন নিজেই এখন মনে করেন, ঢাকা শহরের বয়স হাজারেরও বেশি। রাজধানী ঢাকা নিয়ে লেখা ওই বইটির সংশোধন করার পক্ষেও মত দেন তিনি।

অধ্যাপক রমজুল হক বলেন, তার পূর্বপুরুষ পরিত্যক্ত মান্ডা মসজিদের সনি্নকটে বসতবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি আরও জানান, মসজিদের আদি কাঠামো ভেঙে নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংস্কার হলেও তার স্মৃতিতে মসজিদের আদি কাঠামোটি রয়ে গেছে। তিনি ছোটবেলায় দেখেছেন, এটি এক গম্বুজওয়ালা একটি মসজিদ।

জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত শিলালিপির বিবরণে যে মান্ড্রা মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি মান্ডা মসজিদ কি-না এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম শাহনেওয়াজ। তিনি বলেন, ‘আমি শুনেছি যে যাকারিয়া স্যাররা (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) দাবি করেছেন, মান্ডা মসজিদই আসলে মান্ড্রা মসজিদ। আমি বলছি না যে এটি সেই মসজিদ নয়, তবে নিঃসংশয় হতে পারিনি।’ ঢাকার আশপাশে তিনিও দীর্ঘদিন ধরে মান্ড্রার অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিক্রমপুরে মান্দ্রা বলে একটি গ্রাম খুঁজে পেয়েছেন।

বিক্রমপুরে অনুসন্ধান করে টঙ্গিবাড়ী এলাকায় মান্দ্রা নামে একটি গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেলেও সেখানে প্রাচীন কোনো মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

মান্ডা মসজিদ সম্পর্কে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, ‘৫০ বছর ধরে ঢাকার আশপাশে আমি তন্নতন্ন করে মান্ড্রা মসজিদ খুঁজে ফিরেছি। মসজিদটি খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমার আরও একটি অনুসন্ধানের শেষ হয়েছে এবং উন্মোচিত হয়েছে ঢাকার ইতিহাসের নতুন এক দিগন্ত।’ মান্ডা মসজিদের শিলালিপি এবং এর উল্টো পিঠের বিষ্ণুমূর্তি ঢাকা শহরের প্রাচীনতা নিশ্চিত করে।

এই শিলালিপি ও বিষ্ণুমূর্তি প্রমাণ দেয়, ৪০০ বছর আগে মোগলরা যে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, সেখানে হাজার বছর আগেও একটি শহর ছিল। তার মতে, মোগল-পূর্ববর্তী আমলে ঢাকার পূর্বদিকে দোলাই নদীর তীরবর্তী মান্ডা-খিলগাঁও ইত্যাদি অঞ্চলেও সেন ও সুলতানি আমলের শহরটি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মোগল আমলে দোলাই নদীর উত্তরাঞ্চলে নগরায়ণ ব্যাহত হয়।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া আরও বলেন, কেবল মান্ডার এই শিলালিপিই নয়, সেন ও পাল আমলে যে ঢাকা শহর ছিল তার ইঙ্গিত আছে চকবাজারের চুড়িহাট্টা মসজিদ ও লালবাগের খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদের শিলালিপিতেও। এ দুটি মসজিদের শিলালিপিতে কুফর ধ্বংসের কথা বলা আছে। মন্দিরের স্থলে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হলে শিলালিপিতে কুফর ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়।

চকবাজারের চুড়িহাট্টায় শাহ শুজার আমলে চৌচালাবিশিষ্ট মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে, মন্দিরের স্থলে এখানে মসজিদ করা হয়েছিল এবং শিলালিপিতে কুফর ধ্বংসের ইঙ্গিতও রয়েছে। পরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের আঙিনা খননের সময় মাটির নিচে পাওয়া যায় কালো পাথরের বাসুদেব মূর্তি। বাসুদেবের এই মূর্তি বর্তমানে কলকাতা জাদুঘরে রয়েছে। ২৪ প্রকার বিষ্ণুমূর্তির একটি হচ্ছে বাসুদেব। সেন আমলের পরে বাংলায় আর কালো পাথরের বাসুদেব তৈরি হয়নি।

মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, মোগল আমলে ঢাকায় যে ধর্মীয় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ছিল, তাতে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করার কথা নয়। কাজেই অনুমান করা যায়, প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপরে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। পাল ও সেন আমলে বুড়িগঙ্গা, দোলাই ও নড়াই নদীর তীরে শহর ছিল। একপর্যায়ে শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। মন্দিরগুলো ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। মোগল আমলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির পক্ষে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, স্থপতি সামসুল ওয়ারেস, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমদ, লেখক-গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ নূরুদ্দিন ফতেহপুরী, স্থপতি আলী নকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শামীম বানু, ফারসি বিভাগের শিক্ষক আহসানুল হাদী প্রমুখ মান্ডা মসজিদসহ ঢাকার এসব মসজিদ সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। অধ্যাপক ও স্থপতি সামসুল ওয়ারেস বলেন, প্রত্নতাত্তি্বক খননকাজে ঢাকা উপেক্ষিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্তি্বক খননকাজ হলেও ঢাকায় লালবাগ দুর্গ ছাড়া আর কোথাও খনন করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, ঢাকার পূর্বাঞ্চলসহ বুড়িগঙ্গা, দোলাই ও নড়াই নদীর তীরে খননকাজ পরিচালিত হলে প্রাচীন অনেক প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

ঢাকায় প্রত্নতাত্তি্বক খনন না করা সম্পর্কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম শাহনেওয়াজের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঢাকায় খনন করা হলে হয়তো প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যাবে। বিশেষভাবে সেনপাড়া, পর্বতা এলাকায় অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তাহলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে খননের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন_ জানতে চাওয়া হলে অধ্যাপক শাহনেওয়াজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তো খনন করে না, করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং তারা যেখানে প্রত্ননিদর্শন খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত বোধ করেন, সেখানেই খনন করে থাকেন। তবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকায় খননের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন অধ্যাপক শাহনেওয়াজ।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিরীন আখতার বলেন, আপাতত ঢাকায় কোনো প্রত্নতাত্তি্বক খনন হচ্ছে না। তবে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে একটি খনন চলছে। তিনি বলেন, ঢাকায় খনন করে প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যাবে, আমাদের কাছে এমন কোনো জরিপ নেই।

ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি বলছে, প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য খনন ভালো হতো। তবে তারা খননের অপেক্ষায় বসে না থেকে অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাচীন ঢাকার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কমিটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, উদ্যোগটা আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের। তারা ঠিক করেছিল, ঢাকার স্থাপত্যগুলো সম্পর্কে জানবে এবং শিলালিপির পাঠোদ্ধার করবে।

শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে তাদের হাতে ঢাকার প্রাচীনতা নিয়ে আরও কিছু তথ্য এসেছে। তারা জানতে পেরেছে, ঢাকা শহর মাত্র ৪০০ বছরের নয়। মোগলরা হঠাৎ করে কোনো একটা এলাকায় এসে রাজধানী স্থাপন করে বসে যায়নি। ঢাকার স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি এরই মধ্যে যেসব আরবি, ফারসি ও উর্দু শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেছে, সেগুলো ঢাকার প্রাচীনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। তিনি বলেন, পাঠোদ্ধার করা এই শিলালিপিগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। সহসাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটি প্রকাশিত হবে।